本故事源于生活,高于生活,请理性阅读。

我叫季长风,生在90年代初,一个豫西小县城边上的村子。

我们村夹在两座土黄的山丘中间,一条铁路从村西头穿过去,哐当哐当,一天响不了几次。

村里人没啥大本事,祖祖辈辈守着几亩薄田。

地里种的无非是玉米,花生,还有大片大片的红薯。

我爹叫季国安,是个瓦匠,跟着村里的施工队四处给人盖房子,挣点辛苦钱。

他为人老实,甚至有点窝囊,见了谁都先笑,话说到一半自己就先没了底气。

我娘林秀雅,不识几个字,但人很要强。家里家外一把手,把我和妹妹拉扯大。

我们家三间砖瓦房,是村里最靠西边的,紧挨着铁路。屋里的墙,是用报纸糊的,时间久了,报纸都泛了黄,有的地方破了洞,露出里面黑乎乎的泥坯。

那时候,日子是真的苦。

白面是精贵东西,只有过年过节才舍得吃。平日里,我娘把玉米面和红薯面掺在一起,蒸成黑乎乎的窝窝头,剌嗓子。

菜就是自家园子里种的,萝卜,白菜,茄子。油罐子常年见不到底,炒菜就是水煮,末了滴上两滴香油,那香味能飘半个村子。

我爹挣得那点钱,刚够我和妹妹的学费。一年到头,我娘身上没添过一件新衣裳。

我娘只有一个亲哥哥,就是我舅舅林建业。

我舅舅是我们家的“大人物”。

他早年当过兵,转业后在县城的化肥厂当了车间主任,后来自己出来单干,包了个小厂子,做农药生意。

九十年代末,家家户户还在为温饱发愁,舅舅家已经盖起了两层小洋楼,就在县城里。楼房贴着白色的瓷砖,太阳一照,晃人眼。

舅舅还买了车,一辆黑色的普桑,我们那边叫桑塔纳。每次开回村,后面都要跟一长串的小屁孩,满眼都是羡慕。

舅妈王美玲,是城里人,化肥厂的会计。人长得白净,就是看人的时候,眼皮总是往上翻,嘴角往下撇,好像谁都欠她钱一样。

每次我娘带我们去舅舅家,舅妈总是皮笑肉不笑地说:秀雅,又带孩子来串门啦?你看看你,还是那件旧褂子,咋也不知道拾掇拾掇自己。

我娘就窘迫的搓着手,笑笑不说话。

舅舅坐在沙发上,端着个茶杯,慢悠悠地吹着热气,很少正眼看我们。他总是跟我娘讲一堆大道理。

说我爹没本事,守着瓦刀没出息,不如跟他去跑生意。

又说我娘没远见,不懂得规划,日子过得稀里糊涂。

我娘每次都低着头听,像个犯了错的小学生。临走时,舅妈会从厨房拿点东西,也许是几个苹果,也许是一小捆挂面,像打发叫花子一样递给我娘。

娘说,你舅舅是为我们好,刀子嘴,豆腐心。

可我只看到了刀子。

没看见豆腐心。

2002年的秋天,天塌了。

我爹从三米高的脚手架上摔了下来,当场就昏死过去。

工地上的人用拖拉机把他拉到县医院,医生拍了片子,说是内出血,脾脏破裂,要马上手术。

手术费要三万。

三万!

我娘听到这个数字,腿一软,当场就瘫坐在了医院冰冷的走廊里。

我们家所有的家当,加起来也凑不够三百块钱。包工头跑了,连个人影都找不到。

我娘哭得撕心裂肺。然后她擦干眼泪,爬起来。

她说:长风,看好你爹。我去想办法。

我知道她要去哪里。

那天下午,我娘带着我,坐着村里的蹦蹦车,一路颠簸到了县城。

站在舅舅家那栋白色的二层小楼前,我娘深吸了好几口气,才敢上去敲门。

开门的是舅妈。

她看到我们,眉头就拧成了一个疙瘩:“秀雅?你怎么来了?哟,这哭丧着脸,谁惹你了?”

pc28走势咪牌我娘“噗通”一声,就跪下了。

当着我的面。直挺挺地跪在了冰凉的水泥地上。

“嫂子,求求你,救救国安的命吧!”我娘的嗓子都哑了,每一个字都带着血。

舅妈吓了一跳,往后退了一步:“你这是干啥?有话好好说,别动不动就下跪!”

舅舅从楼上走下来,穿着一身灰色的丝绸睡衣,他看见我娘跪在地上,眉头皱得更紧了。

“起来!像什么样子!”他喝道。

我娘不肯起,就那么跪着,仰着头,眼泪一串一串往下掉:“建业,国安他…他从架子上摔下来了,等着钱救命啊!三万块钱,求你,先借给我们,我给你打欠条,我做牛做马,下辈子都还你!”

舅舅的脸阴沉的像要下雨。

他没说话。

舅妈先开了口,声音尖锐又刻薄:“三万?秀雅,你张口就是三万!你当咱家的钱是大风刮来的?前段时间厂里刚进了一批原料,压着款呢,现在手头也紧得很!再说了,这钱借给你们,拿什么还?就凭你那个窝 馕废丈夫?”

“他不是窝 馕废!”我娘哭着喊。

“不是窝 馕废能从架子上掉下来?但凡他有点脑子,跟你哥干,至于今天这样吗?自己不争气,怨得了谁?”舅舅终于说话了,声音冷得像冰。

“我当牛做马还你们,我一辈子给你们家干活……”我娘还在哀求。

舅舅打断了她,从兜里掏出钱包,数出五张一百的,甩在了地上。

“就这五百块,拿着,赶紧走。别跪在这丢人现眼。”

“三万啊,建业,还差两万九千五啊!”

“我说了,没有!你今天就是跪死在这里,我也变不出钱来!路是你们自己走的,苦果自己尝!”

说完,他转身上了楼。

“砰”的一声。

舅妈把门关上了。

那五百块钱,红色的,像血一样,就那么散落在地上,刺痛了我的眼睛。

我娘趴在地上,身体抖成了一团。过了很久很久,她才慢慢地,一张一张,把钱捡了起来。

回村的路上,我娘一句话没说。

她的背影,在昏黄的路灯下,被拉得好长好长。像一座被压垮的山。

那一夜。家里死一样的寂静。

只有我娘压抑的,像小兽一样的呜咽声。

深夜。大概十二点多了。

我迷迷糊糊的,听见村里的土路上有汽车的声音。

声音在我们家门口停了下来。

我爬起来,从窗户的破洞里往外看。

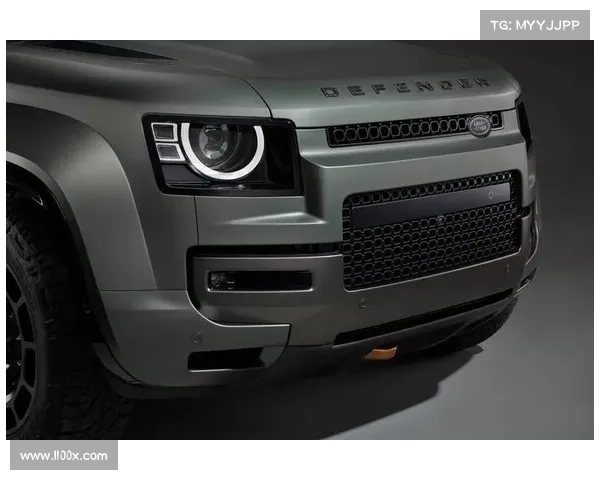

一辆黑色的桑塔纳。

车灯亮得晃眼,在黑夜里,像两只巨大的眼睛。

车门开了。一个人影从驾驶座上下来了。

是我舅舅。

他没有穿那身丝绸睡衣,而是换上了一身黑色的夹克。他的表情很凝重。

他绕到后备箱,拎出来一个黑色的布包,径直朝我们家走来。

我吓得赶紧躺下,装睡。

“咚,咚,咚。”

敲门声很轻,很沉。

我娘起身去开门。门轴发出“吱呀”一声刺耳的响。

“建业?”我娘的声音充满了惊讶和不解。

舅舅没有进屋。他站在门口的阴影里。

他把那个黑色的布包塞到我娘手里。

“这里是五万块钱。”他声音压得很低,但是很清晰,“三万拿去给国安做手术,剩下两万留着给他补身子,找个好点的医生,别省着。”

我娘愣住了。抱着那个沉甸甸的布包,像抱着一块烧红的烙铁。

“你…你下午不是说…”

“下午那是说给你嫂子听的。”舅舅打断了她,“咱爹妈走得早,我就你这一个亲妹妹。我能眼睁睁看着我妹夫死吗?”

我娘的眼泪,瞬间又下来了。这一次,没有声音。

舅舅叹了口气:“你也别怪我。国安那人,太老实,也太要面子。我不把他逼到绝路上,他不知道疼,不知道改。这次之后,让他长长记性。”

他又说:“这钱,你别跟他说是我给的。就说是……就说是工地上赔的。省得他心里有疙瘩,以后在我面前抬不起头。”

舅舅说完,转身就走。

“建业!”我娘在后面喊了一声。

舅舅停下脚步,没有回头,只是摆了摆手,很快就上了车。

黑色的桑塔纳发动了,车灯在墙上扫过,然后消失在村口的黑暗里。

一切又恢复了寂静。

我娘抱着那个布包,蹲在地上,肩膀一耸一耸,无声地痛哭起来。

我从床上爬起来,走到她身边。我看见,那个黑色的布包里,是一捆一捆扎得整整齐齐的,崭新的钞票。

那一刻。

我心里那座叫“舅舅”的冰山,轰然倒塌。原来那冰山底下,藏着的是滚烫的火山。

爹的命保住了。

出院以后,他像变了个人。话少了,烟戒了,再也不抱怨自己命苦了。

他在家养了半年,身体刚好利索,就去了舅舅的厂子。从最底层的搬运工干起。

我娘也跟着去了,在厂里的食堂帮忙。

他们比谁都拼命。

而我,拼命地读书。

那辆深夜的桑塔纳,那包沉甸甸的钱,像一根鞭子,时刻抽打着我。我必须要有出息,我必须。

后来,我考上了上海的大学。

毕业后,我进了外企,从最底层的销售做起,凭着一股不要命的劲头,一步步做到了大区经理。

我爹娘在舅舅厂里也干得很好。我爹踏实肯干,从搬运工做到了仓库主管。

我们家的日子,像发了面的馒头,一天天鼓了起来。

我在上海买了房,也买了车。

有一年春节,我开车回家,特意绕到县城,去接舅舅和舅妈。

舅舅的农药厂,前几年环保查的严,关停了。他一下子苍老了很多,两鬓都白了。

舅妈也不再是那个高高在上的城里人了,见了我们,脸上堆满了笑。

我把他们接到我在市里给爹娘买的新房里。一百五十多平,装修得亮亮堂堂。

舅舅站在落地窗前,看着窗外的车水马龙,很久都没说话。

我给他递了根烟。

他说:长风,出息了。比你舅强。

我笑了笑说:舅,当年要不是你,我们家早就散了。哪有我的今天。

舅舅摆摆手,眼圈却红了。

吃饭的时候,我给我舅倒了一杯酒,我对我爹说:爹,有件事,瞒了你快二十年了。当年你住院那五万块钱,不是工地理赔的,是咱舅深夜送来的。

我爹端着酒杯的手,僵在了半空。

他看着舅舅,嘴唇哆嗦着,说不出话。

舅舅的眼泪一下就流了下来。他端起酒杯,一饮而尽,用力的拍着我爹的肩膀:“姐夫!都过去了!咱好好的!”

我爹也哭了,两个五十多岁的男人,哭得像孩子。

那顿饭,大家都喝多了。

舅妈拉着我娘的手,说了很多掏心窝子的话。她说,她当年瞧不起我们,是她狗眼看人低。

我娘只是笑着,拍着她的手,说,嫂子,都过去了,咱是一家人。

是一家人。

血脉亲情,是这个世界上最复杂,也最温暖的东西。它有时候被现实的冰冷所掩盖,但只要你用心去捂,总能感受到那份藏在最深处的,滚烫的温度。

我永远也忘不了那个漆黑的夜晚,那束刺破黑暗的车灯,和那个站在阴影里,说着最狠的话,却做了最暖的事的男人。

那是我舅舅。