卡罗拉旅行版这车,就因为有人说它长得像个甲虫,网上直接就吵翻天了!关键是,这台车在中国大陆根本就没上市,影子都见不着。这事儿就怪。真的怪。一台压根没进大陆市场的车,怎么就成了舆论场的中心?

这背后是一群叫“云车主”的人。他们可能一辈子都没摸过实车,但对这车的情感,比谁都深。评论区里吵得凶的,扒一下发言记录,十个里有六七个都是这样。他们对车的认识,来源挺单一:海外博主的评测视频,官网上的精修渲染图,或者干脆就是游戏和电影里的某个车型。这些东西拼凑起来,就在他们脑子里构建了一台完美的车。

这种虚拟的拥有感,力量不小。有研究说,人对自己没到手的东西,情感投入强度可能比实际拥有者高出23%,跟抢限量版球鞋一个心理。当有人说他们心中的“神车”像个“甲虫”,这不就是直接否定了他们的品味和梦想?当然要跟你急!

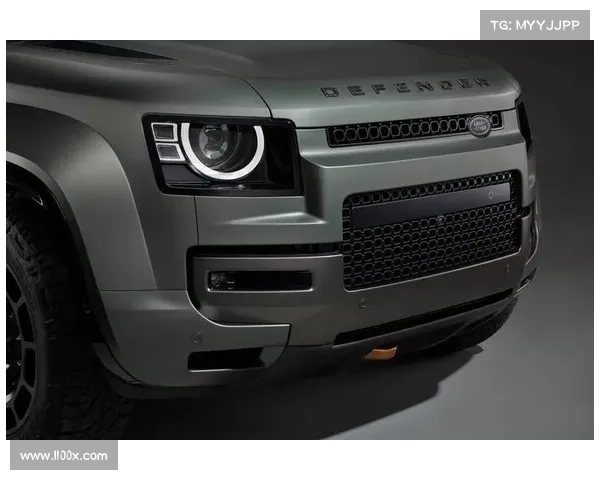

那为啥会被人说像“甲虫”?这就要说到车的设计本身了。问题出在平台上,丰田的TNGA架构,GA-C这个平台。这个平台主打横置发动机,为了操控性,前悬弄得比较短。前轮中心到防火墙的距离,UX,也有点这种感觉。卡罗拉旅行版这个前脸,配上那个被称为“镰刀”的大灯,灯本身长度就142mm,造型锐利。车尾呢?一个贯穿式的灯组,视觉上又很夸张。头尾这么一搞,旅行车那种修长、优雅的比例感,就没了。丰田欧洲的设计总监,叫Simon Humphreys,他说这是给Z世代的“激进尝试”……这尝试看来是有点争议。

旅行车在中国市场,一直都是个悖论。网上声音大,现实销量小。你看各种“最美车型”的投票,旅行车总能排前几名,什么R36、V60,都是情怀的代名词,yyds!但一看销量数据就傻眼,2022年,所有旅行车加起来,卖了不到3万辆。这是什么概念?市场占有率连0。2%都不到。

为啥没人买?

原因一,实用性。很多人觉得旅行车能装,但中国家庭用车,面对的是SUV。中汽研测过,SUV后备箱的垂直空间利用率,比旅行车高出40%。都是拉东西,SUV能竖着塞,旅行车就差点意思。

原因二,价格。同一个平台出来的车,旅行版就是要比三厢轿车贵。国内这个溢价,平均在15-20%左右。全球平均水平是多少?8%。这多出来的钱,让很多人觉得不值。

原因三,谁在买车?调查显示,35岁以下的年轻人,对旅行车的接受度有58%,他们喜欢这个范儿。问题是,现在买车的主力军是35到45岁这批人,他们的接受度才29%。喜欢的人买不起,买得起的人不喜欢,这就尴尬了。

批评这台车的设计,就成了一个复杂的问题。你不能说它一无是处。它的功能性是有的。后排座椅放倒之后,能搞出来一个1620L的巨大空间,比两厢版大了73%。它还有AVS可变悬架,对操控是有帮助的。这些都是工程上的亮点。

这就引出了一个问题:评价一辆车,工程价值和审美价值,能分开聊吗?宝马以前那个设计总监克里斯·班戈,说过一句话,“汽车设计是凝固的悖论”。卡罗拉旅行版这事儿,就是这个悖论的现实体现。它想干的事太多了!又要满足TNGA平台的约束,又要迎合欧洲市场的实用需求,还要搞个年轻化的设计语言去吸引眼球。这么多目标搅和在一起,必然会有妥协,有些地方的纯粹性,肯定就保不住了。

就像那个1。8L的混动系统,热效率做到了41%,这是技术突破。但那个C柱的设计,看着就是有点不太协调。这些东西都真实存在于同一台车上。

所以当人们在网上吵得不可开交的时候,可能吵的已经不是这台车了。有人在照片里看到的是笨拙,有人在东京车展的阳光下,看到的却是精妙的型面变化。二维的图片,和三维的实物,给人的感觉完全是两码事。也许,我们争论的从来不是车本身,而是每个人心里对汽车文化的那个“幻象”。